30년 기자의 삶 허호준 한겨레 신문 기자

4·3의 아픔 담은 ‘기나긴 침묵 밖으로’ 펴내

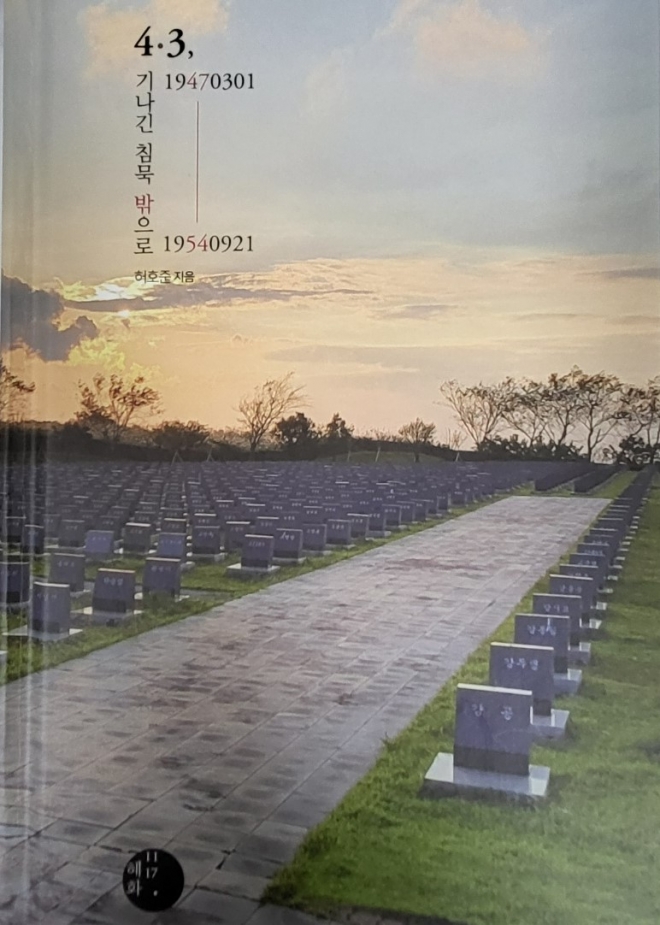

허호준 한겨레신문기자의 ‘4·3, 기나긴 침묶 밖으로’ 신간 표지.

“군인들이 불을 질렀다. 푸른 바다는 핏빛 바다가 되었다. 곤을동은 ‘잃어버린 마을’이 되었다. 북촌리에 총소리가 울렸다. 300여명이 한날 학살되었다. 한라산으로 피신한 동광리 주민들은 총살됐다. 헛묘를 만들었다.”

“제주4·3평화기념관, 어두운 동굴 끝에 하얀 비석이 누워있다. 비석은 천장을 통해 쏟아지는 햇빛을 받아 빛난다. 아무런 글자도 새겨지지 않았다. ‘백비’다. 이렇게 적혀 있다.

‘4·3백비, 이름 짓지 못한 역사’.

제주출신 허호준 한겨레 신문기자가 쓴 ‘4·3, 19470301-19540921 기나긴 침묵 밖으로’는 이처럼 여전히 이름을 짓지 못한 역사를 담고 있다.

4·3 생존 희생자, 유족들과 나눈 이야기를 뼈대로 “4·3의 전 과정을 나의 시각에 축약했다”는 그는 “제주 섬 곳곳에 남은 흔적을 따라가 보았다. 처연한 아름다운 땅 성산포 터진목, 무지갯빛 물보라 이는 서귀포 정방폭포는 비극적인 역사의 현장이고 모슬포 알뜨르비행장 일대는 4·3만이 아닌 일제 침략과 한국전쟁의 상흔이며, 힌림 월령리는 4·3 당시 토벌대의 총에 턱을 크게 다쳐 평생 고통 속에 사신 무명천 할머니, 진아영의 삶터”를 걷고 있었다. 때론 절경의 길은 한때 죽음의 길이었던 그 길을.

그는 “끝나지 않는 역사, 이름 짓지 못한 역사, 정부 보고서가 2003년 10월 확정되고, 같은 달에 노무현 전 대통령이 사과한 데 이어 2014년 국가추념일로 지정됐지만, 여전히 4·3은 ‘이름 짓지 못한 역사’로 남아있다”며 안타까워한다. 그리고 4·3 정명에 대해 “부당한 탄압에 맞선 저항의 역사”에 부합한다는 측면에서 제주4·3에 ‘항쟁’이라는 이름을 붙이는(定名) 길을 제안했다.

이제야 끝냈다는 표현처럼 큰 짐을 하나 내려놓은 듯, 홀가분한 듯, 책머리에서 기자는 “4·3경험자들의 녹취록을 다시 들여다 보고, 사료를 찾아 처음부터 다시 써야 했다. 쓰면 쓸수록 어려웠다”고 고백했다. “4·3 자료를 모으는데만 30년이 걸렸다”고 이제는 농담까지 던질 정도로 그 어떤 책무에서 벗어나 시원하다는 듯 웃어 보이는 그는 그 먹먹한 4·3 첫날과 마지막 날의 오랜 시간만큼의 그 역사 앞에 다시 서 있다.

제주 강동삼 기자