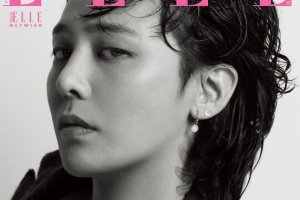

ⓒ김남돈 ‘대관령’

다른 사진 속에서 호미를 들고 김매는 아낙들의 굽은 등허리와 비탈밭의 능선이 서로 닮은 채 굽이져 흐른다. 밭의 기울기는 호미 날만큼이나 가파르다. 또 다른 사진에서는 활짝 핀 꽃처럼 배추들이 벙글어져 있고, 그 배추가 열을 이룬 속에 사람들이 웅크리고 있다. 땅을 향한 저 웅크림들이 배추를 개화시킨 힘일 것이다.

원경을 안개가 지워 버린 사진 속의 밭들은 누가 보아도 고랭지 배추밭이다. 대관령의 흔한 풍경 같아도 유정한 시선으로 오래 깊이 들여다본 사람의 심상이 함께 담겨서 사진은 얇지 않고 두툼하다. 사진가 김남돈이 찍은 ‘대관령’ 사진들이다.

“사진을 시작한 후 내 발걸음은 언제나 대관령이었다. 추운 대관령에 올라 폭설과 짙은 안개를 마주하고 있으면, 아버지 생각이 많이 났다. 내게 대관령은 아버지이자 아버지의 대지다.”

사진가의 아버지는 일평생을 대관령에 기대 산 농부였다. 가파른 비탈에 꼿꼿이 서서 때론 구릉처럼 낮게 엎드려 쉼 없이 농사일을 했다. 농사일을 안 하는 동안에는 나물을 뜯거나 약초를 캐러 다녔고, 겨울이면 토끼나 꿩을 잡으러 눈 덮인 산을 오르내렸다. 어린 아들은 그런 아버지의 뒤를 졸졸 따라다니면서 유년 시절을 보냈다. 좀더 자라서는 아버지를 도와 고랭지 밭에 배추와 감자를 심어 길렀고, 약 치고 거름 주는 일을 거들었다.

장성한 후에는 도시로 나가느라 아버지 곁을 떠났지만, 대관령이 바라다보이는 강릉이 새 주소지였다. 그에게 대관령과 아버지는 서로 분리할 수 없는 하나의 이미지다. 아버지를 떠올리면 눈 많고 안개 짙던 대관령의 자연이 구릉과 비탈밭이 그 배경으로 함께 떠올랐고, 대관령의 자연을 떠올리면 그 풍경 어딘가에 아버지가 서 있거나 엎드려 있었다.

사진가가 된 아들이 십수년째 대관령만을 오로지하며 사진 찍는 것도, 그의 사진들 속에서 대관령의 자연 풍경과 그 땅에 기대 사는 사람들의 노동의 풍경이 이토록이나 조화로이 어우러질 수 있었던 것도 그 때문이다. 흑백사진 속 흰색과 검은색 사이의 무채색들이 왠지 그립고 따스한 정서를 드러내는 것도 같은 이유다. 여행자의 시선으로는 쉬이 포착하기 어려운 대관령 풍경의 한 정점이 사진가 김남돈의 ‘대관령’ 속에 있다.

박미경 갤러리 류가헌 관장

농부였던 아버지처럼 묵묵히, 앞으로도 사진으로 일구어 갈 그의 ‘대관령’ 농사가 궁금하다. 그동안 찍어 온 수천 컷의 사진들을 골라서 한 권의 사진집으로 묶으려는 꿈도 지니고 있다. 언젠가 그 꿈이 이루어진다면, 아마도 사진집의 첫 장은 아버지와 대관령에 대한 헌사로 시작될 것이다.

2019-04-02 30면