각본과 연출을 맡은 이창근 감독은 이를 만족스럽게 해내지 못했다. 가부장 남편과 순종하는 아내가 만들어내는 구도의 전형성, 대부분의 갈등이 납득하기 힘든 방식으로 봉합되는 피상성예컨대 며느리 정희(배해선)는 시부모와 분리된 생활을 원해 집을 나오지만, 무슨 까닭인지 스스로 나서서 시부모가 사는 집에 다시 들어가려고 한다은 아쉬울 따름이다. 그렇지만 ‘로망’을 당신의 영화 리스트에서 빼라고 권하고 싶지는 않다.

앞서 언급한 대로 이 작품에는 숙고할 만한 애절함이 있어서다. 그것은 정영숙과 이순재의 열연에 바탕을 둔다. 이 작품은 연기 경력 도합 114년인 두 배우의 힘으로 지탱되고 있다. 보통 상태와 치매 상태를 오가는 매자의 혼란스러움은 정영숙의 섬세한 표현력 덕분에 더 애처롭고, 남봉이 가부장에서 순정남으로 변모하는 과정은 그간 이순재가 쌓아온 캐릭터성 덕분에 덜 억지스럽다.

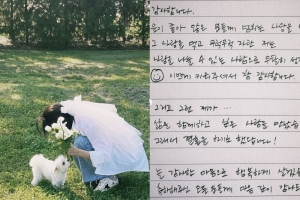

‘로망’의 하이라이트는 스케치북에 메모를 남겨 매자와 남봉이 서로 소통하는 장면이다. 아들 진수(조한철) 가족이 집을 떠나고, 둘만 남게 된 매자와 남봉은 정신이 또렷해질 때마다 스케치북에 상대에게 전하고 싶은 말을 적어둔다. 매자는 “우리 괜찮은 거죠? 조남봉씨?”라고, 남봉은 “이매자 미안하다. 먼저 가지 마라. 미안하다”라고 쓴다. 노부부는 시간 차이를 두고 벽에 붙여둔 메시지를 읽으며 애잔해한다. 이런 모습은 우리로 하여금 사랑의 아픈 속성을 자문하게 한다. 두 사람이 동시에 사랑을 공유하는 조화의 순간은 드물고, 두 사람이 엇갈린 타이밍에 사랑을 느끼는 부조화의 순간은 빈번해서 사랑은 쓰라리다. 그래서 사랑은 완료형이 아니다. 사랑은 늘 이루고 싶은 소망이자 이상으로서의 ‘로망’이다.

허희 문학평론가·영화칼럼니스트