14년만에 국내 전시회 여는 ‘추상 1세대’ 작가 민병옥

“그림 전개 방식만 봐서는 남자 화가 같다는 얘기도 많이 들었습니다. 거기다 이름도 ‘병옥’이잖아요. 작품하고 이름만 본 사람은 남자 작가라고 지레 짐작하지요.” 다음 달 15일까지 서울 소격동 학고재에서 추상작품들을 선보이는 민병옥(70)작가는 싱긋 웃었다. 아닌 게 아니라 그의 작품을 보고 있노라면 힘찬 기운이 느껴진다. 오밀조밀하게 꾸몄다기보다 일필휘지라는 단어가 생각날 정도로 거침없이 뻗어 나가는 선들 때문에 생동감이 넘친다. “대학 때 서예도 제법 배웠다.”고 한다.

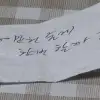

‘추상 1세대’ 작가 민병옥

휙휙 그려 나갈 것 같은데 작업엔 의외로 시간이 많이 걸린다. 밑바탕 색을 깔고 흰색 물감을 들이부어 전체 바닥을 완성해 둔다. 밑바탕 색이 군데군데 드러나는 것을 방치하기도 한다. 그 위에 덧칠을 하는데, 집 같은 사각형 모양새와 똬리를 틀고 있는 뱀 같은 선들과 거대한 원들이 함께 어우러져 있다. 어떤 것은 배경에 파묻힌 듯, 어떤 것은 배경 위에 살짝 얹혀 있는 듯 절묘한 모양새들이다.

색, 공간 등에 있어서 이들 요소들 사이에 절묘한 균형을 맞추는 것이 작업의 포인트. “무엇이 가장 잘 어울릴까 골똘히 생각하면서 작업하는 바람에 시간이 제법 걸려요. 한 가지 요소를 더 첨가할까 말까, 첨가한다면 어느 공간에 어느 정도 비중으로 그려 넣어야 할까 깊이 느끼면서 그리는 것이지요. 보시는 분들도 그런 관점에서 봐주셨으면 해요.”

입체적 요소도 있다. 사각 평면이라는 캔버스의 한계를 돌파하기 위해 테두리 부분을 미처 마감하지 않은 채 뜯겨지거나 잘린 채 열어 놓기도 하고, 색을 꼼꼼히 다 바르지도 않거나 넘치도록 칠해 놓기도 한다. 때론 캔버스 위에 캔버스를 뭉쳐서 붙여 두기도 하고, 캔버스를 거친 바느질로 이어 붙여서 또 다른 공간감을 만들어내기도 한다. 초기작에 비해 후기작으로 가면 더욱 선 자체에 집중하는 작품들이 불어난다.

‘페이퍼 워크’ 시리즈7

추상의 영향력이 잦아들어서이기도 하겠지만 ‘민병옥’이라는 이름이 귀에 익지 않다. 얘기를 나눠 보면 한국어보다 영어가 먼저 튀어나올 정도로 미국에서 오랫동안 활동해 온 작가다. 서울대 미대 59학번 수석 졸업생으로, 1963년 곧장 미국의 명문 미술학교 프랫 인스티튜트에 입학한 첫 한국인 유학생이다. 얼른 학위만 따고 와서 모교 교수를 할 예정이었는데 추상화에 푹 빠져 미국에 눌러앉아 전업작가로 살았다. 이번 전시는 14년 만에 갖는 국내 전시다.

추상화 하면 보통 ‘어렵다’는 말이 따라다닌다. 대답이 재밌다. “추상화를 보면서 어떤 의미를 찾으시는 분들이 있는데, 사실 그리는 사람도 뜻은 잘 몰라요. 하하하. 거꾸로 그래서 긴장되고 매력적이에요. 뜻 없는 곳에다 뜻을 부여하려니 바짝 신경이 곤두서서 작업할 수밖에 없고, 그런 긴장이 저에게 희열을 안겨 주는 것 같아요. 관람객들도 굳이 눈에 딱 띄는 쉬운 의미만 찾기보다, 이게 어떤 의미일까 골똘히 생각해 보세요. 그렇게 고민하고 신경을 곤두세우면서 스스로의 머리를 활성화시키는 것, 그게 바로 미적 체험 아니겠어요.”

사실 요즘 젊은 작가들은 추상을 거의 하지 않는다. 1960~70년대 유행쯤으로 받아들인다. 작가 스스로도 “한국에서 전시를 일부러 피한 것은 아닌데 요즘 추상하는 사람들이 없으니 한국과 조금씩 멀어져 버린 것 같다.”고 했다. 그럼에도 이런 전시가 기획된 것은 “한국 추상 1세대가 서구적 추상을 어떻게 소화해 내고 이해하고 있는지를 드러내는 데 이만한 작가가 없다.”는 갤러리의 판단 때문이다. (02)720-1524~6.

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

2011-04-23 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

![thumbnail - ‘할리우드 간판’에 무단침입한 女배우…속옷 주렁주렁 걸었다 [포착]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2026/01/28/SSC_20260128094635_N2.png.webp)