뭉크 작품 미술 경매 최고가

‘치유의 화가’인 노르웨이 표현주의 예술가 에드바르 뭉크(1863~1944)의 대표작 ‘절규’(1895년)가 미술품 경매 최고가 기록을 갈아치웠다. 불안과 고독을 가득 품고도 마음껏 비명조차 지를 수 없는 현대인들 대신 ‘절규’한 대가다.

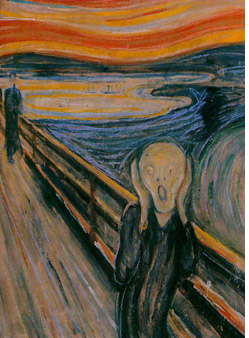

뭉크의 ‘절규’

에드바르 뭉크

뭉크는 생전에 늘 불안했다. 순탄치 않은 삶 탓이다. 끊임없이 죽음과 마주쳤다. 다섯 살 때 어머니를 여의고 9년 뒤 사랑하는 누나도 결핵으로 잃었다. 어린 누이는 정신질환에 시달렸고 남동생마저 젊은 날 죽었다. 뭉크는 “공포·슬픔·죽음의 천사가 태어날 때부터 내 옆에 있었다.”고 회상하곤 했다.

뭉크는 작품에 두려움을 끊임없이 표출했다. 아버지까지 숨진 뒤 우울증과 알코올 중독에 빠졌던 그는 내면의 불안과 공포, 질투, 성적 욕망 따위를 화폭에 옮겼다. ‘절규’가 대표적이다. 핏빛 노을을 등지고 몸과 얼굴이 ‘S’자로 비틀어진 한 인물이 입을 크게 열고 소리친다. 지옥을 배경으로 그린 자화상이나 여성을 흡혈귀로 묘사한 회화 등 작품 대부분에 공포가 드리워져 있다.

미술·심리 전문가들은 뭉크의 작품 활동은 자기 치유의 과정이었다고 설명한다. 비슷한 시기를 살았던 네덜란드 화가 빈센트 반 고흐(1853~1890)의 삶과 비교하면 치료 효과가 분명해진다. 분당 차병원 임상미술치료클리닉 김선현 교수는 “뭉크와 고흐는 같은 정신 질환을 앓았다.”면서도 “(심리적 불안·공포 등을) 적극적으로 표현한 뭉크는 81세까지 작품활동을 이어갔지만 (외부와의 교류에 소극적이었던) 고흐는 37세 때 자살로 생을 마감했다.”고 설명했다.

현대인들이 ‘절규’에 열광하는 이유도 작품에서 얻는 치유의 효과 때문일지 모른다. 많은 대중이 뭉크가 느낀 상실의 아픔에 공감한다. ‘절규’에서 공포에 찬 주인공을 뒤쫓듯 묘사된 사람들은 나를 괴롭히는 직장 상사이거나 연인일 수 있고, 취업·결혼 등 억압적인 상황일 수도 있다. 김윤섭 한국미술경영연구소장은 “사람들은 함성 을 지르는 군중 속에 섞였을 때 쾌감을 만끽한다. ‘절규’를 볼 때의 느낌도 비슷한 것”이라고 말했다.

●경매 수익금으로 뭉크박물관·미술관 세우기로

‘절규’는 작품이 겪은 온갖 수난 때문에 더 유명해졌다. 뭉크의 친구이자 후원자였던 노르웨이 사업가 토마스 올슨은 2차 대전이 발발해 독일군이 자국을 점령하자 나치 정권으로부터 미술품을 지키기 위해 소장하고 있던 ‘절규’ 등 뭉크의 작품을 이웃의 헛간에 숨기고 영국으로 탈출하기도 했다. 또 ‘절규’ 연작 가운데 노르웨이 국립미술관 소장 작품은 1994년 도난당했다가 몇 개월 뒤에, 뭉크미술관 소장 작품은 2004년 도난당했다가 2년 뒤 각각 되찾았다. 아버지로부터 작품을 물려받은 소장자 페테르 올센은 경매 수익금으로 노르웨이에 새 뭉크 박물관과 미술관, 호텔 등을 건립하는 기금으로 사용할 예정이라고 말했다.

유대근기자 dynamic@seoul.co.kr

2012-05-04 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지