해주 정씨 가문 통해 본 ‘조선시대 사대부가 사는 법’

‘조선 중기의 문신 정효준(1577~1665)은 1635년 며느리가 손자를 낳자 한양 마장리에 있는 논을 며느리에게 선물로 줬다. 또 큰아들 정식(1615~1662)이 1650년 문과에 급제하자 노비 15명을 줬다. 1657년에는 손자인 정중휘(1631~?)가 과거에 급제한 것을 기념해 축하 잔치를 열었다.’

한국학중앙연구원 제공

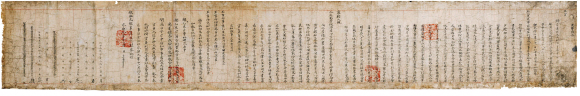

‘좌명원종공신녹권’ 문서. 3등에 녹훈된 이형에게 내린 문서다. 정역은 당시 참지 의정부사로서 좌명원종공신 1등에 녹훈됐다.

한국학중앙연구원 제공

한국학중앙연구원 제공

한국학중앙연구원(한중연)은 18일 경혜 공주(敬惠公主·1436~1473)의 시댁인 ‘해주 정씨를 통해 본 조선시대 사대부가의 존재 양상’을 주제로 학술대회를 열고 2부 제5주제 ‘17세기 정국 변동과 정효준~정중휘 3대 정치활동’에서 이 내용을 발표했다. 이번 학술대회는 지난해 말 해주 정씨 대종친회에서 1400여점의 고문서와 고서에 대한 연구를 의뢰한 결과물로, 해주 정씨를 통해 조선시대 사대부의 존재 양식을 파악한다는 데 의미가 있다. 정수환 한중연 선임연구원이 발표한 ‘고문서를 통해 본 해주 정씨 가문의 사회경제적 성격’은 그래서 새 왕조 창출, 공주와의 결혼, 유배와 관비 전락 같은 이야기가 동화 같은 재미를 준다.

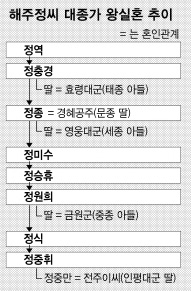

해주 정씨는 태종 이방원을 도와 조선의 기틀을 다진 인물로 평가되는 정역(?~1425)의 후손들이다. 현재 경기 남양주시 진접읍 사릉리에 500년 동안 세거하고 있다. 해주 정씨의 시조는 정숙으로 고려 신종 때 문과에 급제해 전법정랑을 지냈다. 정역은 가문의 기틀을 다진 사람이다. 정역은 이방원과 함께 급제한 인연으로, 이방원이 ‘왕자의 난’ 등을 통해 등극할 때 도움을 주고 좌명원종공신에 올랐다. 1407년에 태종의 둘째 아들 효령대군을 사위로 맞아 군신관계를 초월하게 된다. 정역의 첫째 사위는 효령대군이지만, 셋째 사위도 조선 개국공신인 권근의 아들이었으니 사회·정치적 위상이 높았다.

정역의 손자인 정종은 문종의 딸인 경혜 공주와 결혼해 영양위가 됐고, 그의 손녀는 세종의 아들인 영응대군과 결혼했으나 나중에 이혼했다. 정역의 아들 정충경 대에서 고려 정몽주의 손자와도 혼인 관계를 형성해 해주 정씨는 조선왕실, 조선 창업공신, 고려 말 절의파까지 넓게 결혼을 통한 인맥을 쌓게 된다.

●경혜공주 관비전락설은 사실과 달라

다만 세조 즉위와 관련해 정종이 단종 복위 운동을 벌이다 가산이 적몰되고 삭탈관직돼 전라도 광주로 유배됐고 유배지에서 세상을 떠났다. 이는 정종이 최대의 극형인 능지처사(신체를 6개로 찢는 형)됐다는 설과는 다른 결론이다. 당시 역모죄로 경혜 공주가 관비로 전락했다는 설이 있었지만, 세조는 경혜 공주를 정종과의 사이에 낳은 아들 정미수(당시 7세·1455~1512)와 함께 궁으로 급히 불러들이고 적몰한 재산도 보호했다. 정종의 단종 복위 운동에 가담했던 행적은 18세기에 이르면 해주 정씨의 입지를 강화하는 계기로 작용한다. 정미수의 손녀는 중종과 희빈 남양 홍씨 사이에 태어난 아들 금원군과 혼인해 다시 왕실혼의 전통을 이었다. 이러다 보니 왕실과의 혼맥 등으로 경제적 특권이 해주 정씨에 몰렸다.

정역의 아들 정충경 당대의 경제적 단상을 보여 주는 자료로 ‘춘성부부인 별급문기’라는 제목의 분재기(分財記·재산상속 문서)가 있다. 1450년(세종 32) 정충경이 세상을 떠나자 그의 부인 여흥 민씨가 남편이 남긴 재산과 자신의 재산을 작은딸인 영응대군의 처 춘성부부인에게 노비 57구를 별도로 물려주는 것에도 나온다. 경혜 공주 분재기를 보면 그의 재산이 아들 정미수에게 고스란히 넘어갔다. 여기에 정미수는 중종반정에 참여한 공으로 정국공신이 되면서 토지 20결, 노비 3구와 호위병인 반당(伴?) 6인, 병사(丘史) 3인을 받았다. 공신에 대한 사회적·경제적 특권이 지속적으로 이루어지게 되면서 정역 당대 이상의 경제적 위상을 갖추게 됐다고 하겠다.

이런 경제력이 이후 17세기 출산한 며느리에게, 급제한 손자들에게 논과 노비를 선물할 수 있는 배경이 된다. 17세기 이후 과거제에 의한 양반제가 경화세족을 중심으로 고착화되기 때문에 이후 조선 사회에서 해주 정씨의 사회·경제적 지위는 튼튼했던 것이다.

문소영기자 symun@seoul.co.kr

2012-12-19 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지