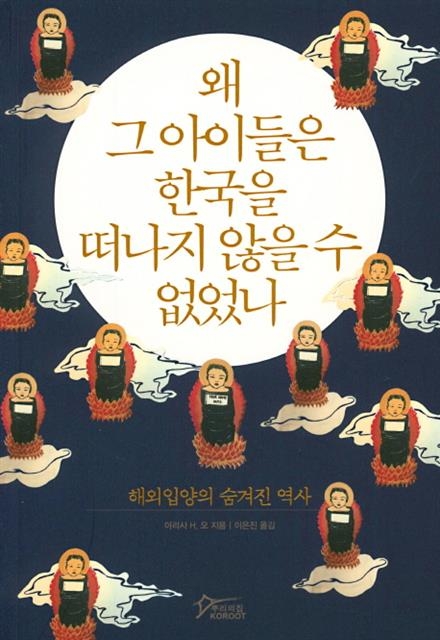

왜 그 아이들은 한국을 떠나지 않을 수 없었나/아리사 H 오 지음/이은진 옮김/뿌리의집/404쪽/1만 9000원

해외 입양은 생각보다 역사가 길지는 않다. 한국의 경우 한국전쟁이 끝난 1953년부터 70여년간 약 20만명의 아이가 해외로 입양됐다. 세계사에서 유례를 찾아보기 힘든 숫자다. 특히 한국 아동의 대부분은 미국인이 입양했다. 보스턴칼리지 역사학과 부교수로서 미국 역사 속 이민을 연구하고 가르치는 저자는 한국의 해외 입양이 한미의 특수한 역학 관계에 따른 ‘전쟁의 유산’이라고 주장한다.

한국전쟁 중 미군 병사와 한국 여성 사이에서 태어난 혼혈 아동은 ‘일민주의’(一民主義)를 국가 정책으로 내세운 당시 이승만 정부로선 배척해야 하는 이방인이었다. ‘튀기’, ‘사생아’라는 딱지 때문에 온갖 차별을 겪은 한국 혼혈 아동을 강력하게 원한 건 아이러니하게도 미국이었다. 2차 세계대전 이후 국제 사회에서 초강대국으로 자리매김하는 것이 최대의 관심사였던 미국은 그에 걸맞은 이미지를 만들 필요가 있었다. 인도적 차원에서 아동 구호에 힘쓰는 미군의 활동은 미국이 ‘인정 많은 세계의 아버지’라는 모습을 구축하는 데 딱 들어맞았다. 그 과정에서 한국과의 계층적 관계는 강화되었고, 한국이 미국의 질서에 순응하는 부수적인 효과도 자연스럽게 누릴 수 있었다.

저자는 이외에도 ‘기독교적 미국주의’에 입각해 한국 아동을 입양한 미국인들 사이에서 가족을 구성하는 방식이 어떻게 변화했는지, 한국 아동 입양이 한국과 미국의 사회복지사들에게 어떤 영향을 미쳤는지, 한국 근대화 과정에서 입양이 어떻게 ‘효율적인 사업’으로 발전했는지 등 입양의 역사를 세세하게 짚는다. 저자는 서문에서 “미혼모들과 그 자녀들을 끊임없이 소외시키는 사회 구조를, 나아가 일반적으로 여성을 억압하는 한국 사회의 분위기를 어떻게 하면 변화시킬 수 있을지 이 책에서 작은 영감이라도 얻기를 바란다”고 했다. 여러모로 생각할 거리가 많은 책이다.

조희선 기자 hsncho@seoul.co.kr

2019-06-07 36면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지