“공룡왕국 한반도, 기필코 세계유산 등재”

영화 ‘쥬라기 공원’에 등장하는 공룡을 상상의 동물이라 생각하는 사람은 아마 없을 것이다. 그러나 고작 20년 전만 해도 공룡 관련 콘텐츠는 많지 않았다. 만화 ‘아기공룡 둘리’를 보면서도 공룡은 실존 동물이 아닌 만화 캐릭터라고만 생각하는 사람들이 있었다. 한국 최고 권위의 ‘공룡 박사’로 불리는 임종덕(42) 국립문화재연구소 학예연구관도 그중 한 사람이었다. 그는 대학교 3학년 때 유럽여행 중 우연히 공룡 화석을 보고 공룡이 실존 생물이란 사실에 정신을 빼앗겼다. 그후 꼬박 20년 동안 공룡 연구에만 매진한 그를 지난 12일 서울 연희동 서대문자연사박물관에서 만났다.●“공룡흔적 보면 가슴 뜨거워져”

로비의 거대한 공룡 화석을 가리키며 그는 “한반도는 세계에서 보기 드물게 다양한 공룡 흔적이 남아 있는 곳”이라면서 “그런 한국에 공룡 연구자가 극히 드물다는 사실이 너무 안타깝다.”고 입을 열었다.

손형준기자 boltagoo@seoul.co.kr

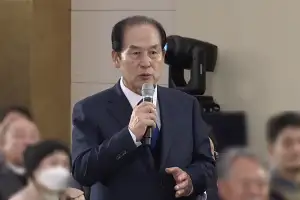

국내 몇 안되는 척추고생물학 박사 중 한 사람인 임종덕 학예관이 서울 연희동 서대문자연사박물관에서 매머드 화석에 대해 설명하고 있다.

손형준기자 boltagoo@seoul.co.kr

손형준기자 boltagoo@seoul.co.kr

“단위 면적당 공룡 발자국 화석 수는 한국이 세계에서 첫 번째로 꼽힙니다. 육식 공룡 발자국 중 최소·최대 크기, 최장 길이 화석이 모두 한국에서 나왔습니다. 최대 익룡 발자국도 그렇구요. 중생대 새 발자국의 70%가 한국에 있습니다.”

국내 화석 관련 천연기념물 21건 중 13건이 공룡 관련 화석이다. 경남 고성 같은 곳은 지표 층층마다 공룡 발자국이 나와서 100m 깊이까지 중첩돼 있는 곳도 있다. 임 학예관은 “이들은 세계 어느 곳에 있는 것보다 선명하고 보존상태가 좋아 세계 각국의 연구진이 몰려든다.”고 설명했다.

●우리나라 공룡발자국 세계최다

해외 학자들의 관심에도 불구하고 국내 연구진은 턱없이 부족하다. 연구실과 대학 등을 모두 따져 봐도 임 학예관 같은 척추고생물학자는 다섯 명이 채 안 된다. 박사학위자는 임 학예관을 포함해 고작 2명, 그것도 모두 미국 등지에서 학위를 받아온 경우다. 국내는 관련 공부를 할 환경이 안 되기 때문이다.

임 학예관도 미국에서 연구를 하다 2001년 귀국했다. 귀국 후 서울대 BK21 연구교수로 있다가 “국가 차원의 공룡 화석 관리 일을 해야겠다.”는 생각에 2006년부터 문화재청 산하 국립문화재연구소 천연기념물센터에서 근무하고 있다.

공룡 화석은 물론 각종 동물 천연기념물 관리 등이 주된 업무다. 하지만 그의 가슴이 가장 뜨거워지는 순간은 역시 공룡 흔적을 만날 때다. 그는 1년 중 100일을 공룡 발자국이 있는 현장에서 보낸다.

“어릴 때 공룡 화석을 못 본 게 너무 아쉽습니다. 요즘에는 현장학습을 통해 어릴 때부터 다들 박물관에 가고 화석을 보죠. 그러다 보니 시민들의 화석에 대한 이해도 높아져 관련 제보도 많아졌고 제보의 정확도도 높아졌습니다.”

그렇게 발자국이 발견되면 현장을 조사하고 떼어내 보존하는 게 그의 일이다. 발자국만 보면 어떤 계열의 어떤 공룡인지 이름이 척척 나온다. ‘발자국을 보고 새 이름을 알아맞힌다.’는 게 농담이 아닌 것이다.

●“기초과학 천대 안타까워”

공룡 발자국 화석의 유네스코 세계자연유산 지정 추진도 중요한 업무다. 2007년부터 이를 추진했고 현재 국내 발자국 화석들은 세계유산 잠정후보목록에 올라가 있는 상태. 그렇지만 그는 신중을 기하고 있다. 세계유산 심사는 한 번 탈락하면 다시 도전할 길이 없기 때문이다.

이에 2008년에는 세계유산 심사 신청을 철회하기도 했다. 대신 스페인, 포르투갈, 볼리비아 등과 함께 공동으로 공룡 발자국 화석을 묶어 세계유산으로 등재하는 방법을 고민하고 있다.

“미국 그랜드캐니언이라 하면 모르는 사람이 없죠. 하지만 우리나라에도 그런 곳은 많습니다. 제주 한라산이나 성산 일출봉도 세계유산 지정 이후 엄청난 관광객이 몰려들고 있습니다. 세계유산 등재는 부의 창출이자 모두가 자연의 가치를 향유할 수 있는 기회를 만드는 일입니다.”

이런 생각에 그는 자연과 과학을 활용한 콘텐츠 제작법을 꾸준히 고민하고 있다. 지난 10년간 20여편의 국제학술지 등재 논문 외에 학습만화 등 대중서적도 10권이나 썼다. 물적 자원이 부족한 나라에서 결국 미래의 승부처는 콘텐츠 산업에 있다고 보기 때문이다. 더욱이 역사·문화를 활용한 콘텐츠가 넘치는 지금, 경쟁력은 과학 콘텐츠에 있다고 그는 본다.

그는 “미국에서는 영화 ‘쥐라기 파크’를 보고 고생물 연구를 시작한 쥐라기 파크 세대 연구진이 있을 정도”라면서 “과학을 활용한 스토리텔링은 엄청난 가치 창출은 물론 과학의 기반을 넓히는 기회가 될 것”이라고 전망했다.

기초과학이 천대받는 현실에 대한 안타까움도 전했다. 그는 “한국은 즉각적인 결과물을 내는 응용과학에만 모두 매달리고 있다.”면서 “뿌리 없는 열매가 없듯 응용과학에만 경도되면 결국에는 기초과학 지식을 수입하는 때가 올 것”이라고 경고했다.

강병철기자 bckang@seoul.co.kr

2010-05-14 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지