국정원 해킹 논란

국가정보원 해킹 논란의 전선이 ‘민간인 사찰’ 의혹에서 ‘불법 감청’ 쪽으로 옮겨지고 있다. 야당이 민간인 스마트폰 해킹 흔적이라며 제기한 의혹들이 지난 27일 국회 정보위원회 전체회의에서 국정원의 해명으로 일부 소명이 돼 버린 까닭이다.

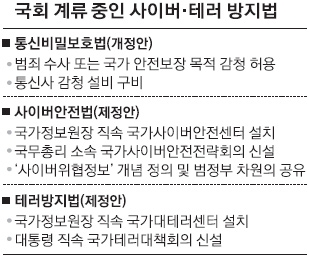

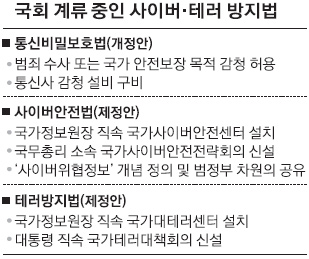

현행 통신비밀보호법과 정보통신망법 등은 통신장비에 대한 도·감청을 엄격하게 금지하고 있다. 수사기관은 법원이 발부한 영장이 있어야만 피의자의 통신 기록과 메신저 대화 내용 등을 열어 볼 수 있다. 정보기관의 대북 해킹은 대통령의 승인 절차를 밟아야 한다. 새정치연합이 공격의 초점을 해킹의 ‘대상’에서 해킹 자체의 ‘위법성 여부’로 전환한 것도 이 때문이다. 이런 규정이 국정원 첩보 활동의 족쇄가 되는 것으로 여권은 보고 있다. 이번 민간인 사찰 논란도 이런 엄격한 규제 때문에 빚어졌다는 게 중론이다. 국정원과 새누리당은 국회에 계류 중인 도·감청을 허용하는 내용의 통신비밀보호법 개정안과 사이버·테러방지법 제정안의 본회의 처리를 강력하게 희망하고 있다. 전직 국정원 간부들도 이 법안들의 국회 통과를 해킹 논란을 종식시키는 해법으로 제시한 바 있다. 그러나 야당은 이 법안들을 두고 “국정원의 도·감청에 날개를 달아 주는 법”이라며 처리에 극렬하게 반대하고 있다.

이영준 기자 apple@seoul.co.kr

2015-07-29 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지