고가 장비 설치 기준 병상 200개 못 채운 병원-의료업체 ‘짬짜미’

병원들이 자기공명영상(MRI)과 컴퓨터 단층촬영(CT) 등 고가 진단장비 판매 업체로부터 ‘병상 리베이트’를 받고 있는 것으로 드러났다.

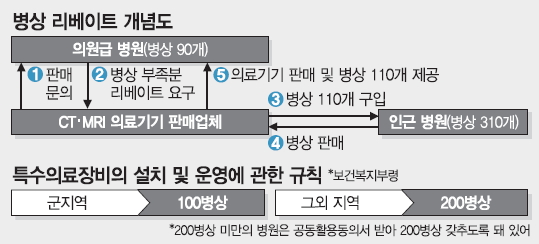

병원이 이런 고가의 진단장비를 설치하려면 200병상 이상을 갖춰야 하지만 부족한 병상을 채우기 위해 병상을 돈으로 사고파는 기이한 구조가 형성된 것이다. 여기에 의료기기 판매업체 간 경쟁이 붙으면서 병상 기준을 맞추지 못한 병원이 판매 업체에 병상을 요구하는 현상까지 공공연하게 일어나고 있다.

22일 병원과 의료기기업계에 따르면 서울 강남권에서는 병상 1개당 최고 80만원에 매매가 이뤄지고 있으며, 서울의 다른 지역은 개당 30만~70만원에 거래되고 있다. 병원이 위치한 인근 지역뿐 아니라 다른 지역에서 병상을 끌어와 판매하는 편법도 적지 않다.

문제는 이런 행위가 사실상 ‘리베이트’로 고착돼 성행하고 있지만 마땅히 제재할 근거가 없다는 데 있다.

특히 병상 기준만 충족하면 의원급 병원도 고가의 진단장비를 구입할 수 있어 과잉 진료의 문제도 발생할 수 있다. 비싼 장비를 설치한 만큼 환자에게 자주 검사를 종용하거나 검사 비용을 비싸게 책정하는 것이다.

이는 고스란히 환자의 부담으로 이어진다. 또 병상을 공동 활용하는 의료기관이 폐업하면 다른 의료기관의 병상을 확보할 때까지 환자 진료에 특수 의료장비를 활용하지 못하는 웃지 못할 일도 벌어진다.

보건복지부령 ‘특수의료장비의 설치 및 운영에 관한 규칙’에 따르면 200병상 미만의 병원이 특수 의료기기를 설치하기 위해서는 다른 병원으로부터 병상 공동 활용 동의서를 받아 200병상 이상을 갖추도록 규정하고 있다. 다만 군 지역에서는 100병상 이상인 의료기관만 설치할 수 있다.

관계 당국은 현장에서 법이 잘못 해석돼 부작용이 커졌다고 주장한다. 박광택 복지부 의료자원정책과 사무관은 “법은 병원끼리 협조를 통해 진단 장비를 나눠 쓰게 하려고 했던 것”이라면서 “현장에서 법을 잘못 이해해 병상을 사고파는 등의 왜곡된 구조가 고착됐다”고 진단했다. 의원급 병원이 진단 기기를 갖추는 행위를 막기 위한 것이 법의 취지라는 얘기다.

하지만 병원 측은 경쟁력 확보 차원에서 이를 외면할 수 없다고 지적한다. 오영호 한국보건사회연구원 연구위원은 “환자가 의료기관을 고를 때 외형적인 측면을 고려하는 데다 건강보험 적용도 최근이어서 동네 의원급 병원들이 경쟁적으로 장비를 설치하려는 경향이 있었다”면서 “병원 측이 업체에 병상을 구해오라고 떠넘기는 것은 어쩌면 당연한 일”이라고 꼬집었다. 이어 “병상뿐 아니라 환자 수 등 종합적인 규제 근거를 보강할 필요가 있으며 환자 대비 진단 기기 사용량 등의 기준을 만들어야 한다”고 조언했다.

박 사무관은 “(병상 거래는) 계약서에 명시하는 부분이 아니어서 리베이트로 규제 하기가 어렵다”면서 “현재 건강보험심사평가원에서 이 법안을 놓고 연구 용역을 실시하는 등 부작용을 해결하는 방안을 찾고 있다”고 밝혔다.

명희진 기자 mhj46@seoul.co.kr

2013-09-23 10면