복지중심, 시설→지역사회로 전환 추진

복지자원·요양시설 서비스 정보 모아 통합요양병원 대신 거주자 주민과 살 수 있게

복지사·방문간호사 연계 돌봄 서비스 제공

맞춤형 커뮤니티케어 선도 사업 6월 시행

보건복지부 임강섭 커뮤니티케어 추진팀장은 30일 “그동안 사회복지사와 방문 간호사가 노인에게 맞춤형 건강 관리와 복지 서비스를 제공하려고 해도 노인이 거주하는 지역에 보건의료·복지 서비스 자원이 어느 정도 있는지, 어디에 있는지, 어떻게 활용할 수 있는지 등 세세한 정보를 알기 어려웠다”며 “보건의료·복지 서비스 정보를 한데 묶어 전산화하는 작업이 한 번도 이뤄지지 않았기 때문”이라고 말했다.

미국 뉴욕에선 민간 정보통신(IT) 회사들이 이런 서비스 자원을 조사해 유료로 제공하고 있다. 우리나라에도 관련 정보가 없는 것은 아니다. 복지부의 ‘사회보장정보시스템’(행복e음)에는 지자체 공무원들이 조사한 복지 자원 정보가 있고, 건강보험공단에는 장기요양과 건강증진에 필요한 시설 정보가 있다. 그러나 제대로 관리하지 않아 활용도가 떨어진다. 임 팀장은 “정보를 모아 해당 시설이 어디에 있는지 지리정보까지 결합해 제공한다면 커뮤니티케어를 위한 자원 연계 효율성을 획기적으로 높일 수 있을 것”이라고 강조했다.

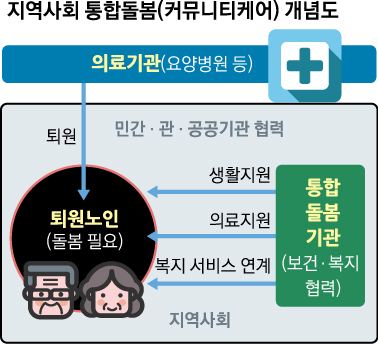

커뮤니티케어의 핵심은 ‘탈시설’이다. 노인과 장애인, 정신질환자 등이 요양병원에서 벗어나 자신이 살던 곳에서 주민과 어울려 살 수 있도록 집으로 돌아왔을 때 주거·의료·요양·돌봄 서비스를 제공하는 정책이다. ‘아프고 불편해도 살던 집에서 지내고 싶다’는 국민 욕구에 맞춰 시설에서 지역 중심 서비스로 ‘복지 패러다임’을 전환한 것이다. 시설을 벗어나는 순간 맞닥뜨릴 ‘돌봄 절벽’에 사다리를 놓는 작업이라고 할 수 있다. 가령 치료가 끝났다고 요양시설에 있던 홀몸 노인을 무작정 퇴원시키면 기본적인 생활조차 유지할 수 없어 다시 시설로 돌아갈 수밖에 없다. 이런 ‘회전문 현상’을 지금 해결하지 못하면 노인 1000만명 시대를 맞게 될 2026년에는 모든 시설이 가득 차 감당할 수 없는 지경에 이른다.

지역사회가 힘을 모아 소외되다 못해 잊힌 이웃을 품고 돕는다는 점에서 이 사업은 ‘풀뿌리 공동체의 복원’이라는 의미도 있다. 복지부는 시설을 벗어난 노인, 장애인, 정신질환자 등을 대상으로 오는 6월부터 맞춤형 건강관리, 돌봄, 취업·주거 지원을 하는 커뮤니티케어 선도사업을 시행한다. 이 사업이 성공하려면 보건·복지 서비스 정보를 모아서 한 꾸러미에 담듯 사회복지사와 의료인이 한 묶음으로 움직여야 한다. 하지만 두 직종 간 장벽이 높아 말처럼 쉬운 게 아니다. 보건의료와 복지의 연계가 미흡해 각각 대상자를 선정하고 분절적으로 서비스를 제공하다 보니 지역사회 돌봄이 실질적으로 기능을 하지 못하고 있다.

지금도 읍·면·동에선 주민이 요청하기 전에 지자체 공무원이 먼저 찾아가 생계가 어려운 이웃을 발굴하고 지역의 복지 서비스를 연계해 돕는 ‘찾아가는 복지 서비스’를 시행하고 있지만 보건의료 서비스 연계는 잘 이뤄지지 않고 있다는 평가가 나온다. 현장 공무원들은 “의료 인력과 사회복지사 등 복지 인력이 따로 움직이고 있다”고 입을 모았다.

보건의료 서비스는 보건소와 의료기관이, 사회복지는 시·군·구(읍·면·동)와 사회복지시설, 단체가 각각 제공해오던 것을 수요자 필요에 맞춰 통합 제공하려면 먼저 시·군·구에 통합 관리 기관을 세워야 하는데, 기관장을 선정하는 것부터가 난제다. 복지와 보건의료 분야가 주도권을 놓고 기싸움을 하고 있기 때문이다.

이런 이유로 정부는 중앙 의료단체와 복지단체의 입김이 덜 미치도록 아예 통합관리기관의 모델을 만드는 일을 선도사업 지자체에 맡겼다.

복지부 관계자는 “복지와 보건 분야의 첫 협력 모델이 만들어진다면 커뮤니티케어 사업은 절반의 성공을 거둔 것과 다름없다”고 말했다.

이현정 기자 hjlee@seoul.co.kr

2019-01-31 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지