【잃어버린 근대성들】 알렉산더 우드사이드 지음 너머북스 펴냄

자생적 근대화에 실패하고 식민지로 전락했다는 역사적 아픔 때문이라 한다면 어떨까. 역사를 해석할 때 어떤 대목을 지나치게 우상화하거나 지나치게 자학하는, 자존감 부족에서 나오는 조울증 같은 태도 말이다. 그래서 저자가 다른 얘길하다 툭 던져둔 문장 하나가 가슴을 때린다. “위기가 외부에서 찾아오는 것이 아니라, 주인공들이 형성해온 기질 자체에 위기가 내재되어 있기 때문이다.”

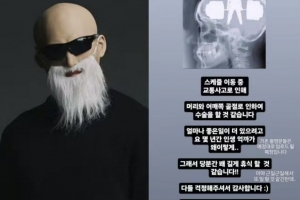

중국 쑤저우에서 치러진 과거시험장의 풍경. 1만 6000여명의 응시자를 수용할 수 있는 곳이다. ‘수용’이란 각각의 수험생들에게 벽돌로 지은 독방을 배정할 수 있어야 한다는 의미다. 건륭제의 명령으로 주양이라는 화가가 그렸다.

여기까지였다면 사실 좀 뻔한 얘기다. 저자의 차별성은 서구 제국주의 역사에 대한 혐오와 반성(?) 차원이건, 해당 지역 연구자로서의 단순 립서비스(?) 차원이건 ‘앞으론 동아시아 시대!’라는 식의 뻔하고도 지겨운 레퍼토리를 반복하지 않는다는 점이다. 우열관계가 싫다고 역우열관계를 그려내는 대신, 저자는 민주주의에 방점을 찍는다. 동아시아의 오래된 근대성에는 오늘날 서구사회가 배워야 할 부분이 있지만, 그 오랜 근대성에는 민주주의가 없어 동아시아 자체를 위기에 빠뜨릴 수 있다는 것이다. 반복해보자. 위기는 바깥에 있는 게 아니라 “주인공들이 형성해온 기질 자체”에 있다. 이 미묘한 균형감각이 흥미로운 읽을거리를 제공해준다.

저자는 ‘이원제 시대’란 표현을 쓰는 데 우리에게 더 익숙한 표현은 ‘근세’다. 서양사에선 이 시기를 17~18세기쯤으로 본다. 신분, 혈통, 봉사의 중세봉건사회에서 공부, 지식, 성취의 근대시민사회로 넘어가는 사이에 낀, 짧은 기간이다. 이 잣대를 동아시아사에 가져다 대면 어색해진다. 중국, 베트남, 한국 등 3개국의 근세는 10~12세기쯤 이미 시작됐고, 14~15세기쯤 성숙한 형태를 갖췄고, 19세기까지 지속됐다. 사이에 잠깐 끼어 있다기엔 길어도 너무 길다. 그러니 중세와 근대가 병존했다는 의미에서 이원제 시대라 불러뒀다.

근대적 요소가 그렇게 일찍 나타났다고 판단하는 근거는 무엇인가. ‘중국식 관료제’, 과거시험을 통해 선발된 학자-관료가 정치가나 행정가의 지위에 오르는 제도의 채택이다. 이는 동아시아 3개국이라면서 일본 대신 베트남을 집어 넣은 이유와도 연결된다. 일본은 유학을 거부했고, 따라서 과거제와 관료제가 없었다. 저자는 인문학 열풍 시대를 맞아 오늘날 우리가 즐겨 입에 올리는 유학이나 유학자의 뛰어난 주장에는 별 관심이 없다.

저자의 초점은 유학의 존재 자체가 상징하는 바, 그러니까 “책에 기반을 둔 박식함, 이 세상을 순전히 행정적으로 다스릴 수 있다는 전통적인 관료주의 신념”이다. 능력있는 행정으로 존경을 얻는다는 관념, 그 능력을 표준화된 시험을 통한 선발로 가려낼 수 있다는 관념 자체가 더 의미있다는 것이다. 유학을 높게 평가하는 부분도 이 지점이다. 관료제는 관료제이기 때문에 생겨나는 여러 문제와 부딪힌다. “관료들의 자부심이 귀족적 덕성을 성공적으로 실천함으로써 내면에서 우러나오는 만족감에 따른 것이 아닌” 시대에 유학은 “점점 더 빈약해져만 갔던 관료들의 자부심을 관료제 이전의 윤리를 통해 고양시키려 했던 위대한 실험장”이었기 때문에 가치 있다.

주의해서 볼 점은 “위대”하지만 여전히 “실험장”이라는 대목이다. 개인의 능력을 중시하는 “능력주의 사회는 정치적으로 사회를 안정시키기보다 오히려 불안정하게 만든다.” 이유는 간단하다. “세습 왕자는 아버지나 다름없지만, 여피족은 과도한 특권을 가진 동기간에 불과”해서다. 능력에 따른 차별이라 말하지만, 차별이 능력에 따른 것이라 받아들이는 이들이 얼마나 될까. 더구나 어느 수준 이상의 지식과 능력을 갖춘 사람들 사이에서라면 말이다. 그래서 “인식론적 독선” 문제가 심각하게 대두된다. “품위와 영향력을 확보하기 위해 세습 재산과 사회적 지위보다 인식론적 독선에 의거해야 했기 때문”이다. 파벌·당파로 상징되는 이데올로기적 극단성이다.

가장 큰 문제는 “정치 문제를 행정의 문제로 바꾸어 버린 것”이다. 중국식 관료제란 결국 모든 문제가 “이성적인 통제를 위한 관리자적 기법”으로 해결될 수 있다는 믿음에 근거하고 있다. 이는 “여러 이익집단과 이권이 정치와 조화를 이룰 수 있다는 위선”으로 연결된다. 이런 전통이 없는 서구에서는 정치가 지나칠 정도로 “폭력적 행동주의”에 매몰돼서 문제였다면, 동아시아에서 정치란 많이 배우고 훌륭하신 전문가들이 다 알아서 해주는 것이어서 곧장 “공중의 무관심”, “대립없는 소외”로 전락해버렸다는 것이다. 저자가 “귀족제가 지니고 있던 소소한 원칙들이 너무나 일찍 관료제 원칙으로 대체된 데 따른 대가”라는 냉정한 평가와 함께 4장에다 ‘중국식 관료제와 경영이론의 위험한 만남’이란 제목을 붙여둔 것은 이 때문이다.

여기까지만 해도 음미할 내용이 수두룩한데, 한국인으로서 더 흥미로운 대목은 저자가 책 여기저기 흩뿌려둔 중국, 베트남, 한국 3개국 간 비교다. 저자는 3개국 가운데 한국이 가장 봉건적이었다고 평가하는데, 그 이유와 의미는 직접 읽어 보길. 이 문제는 당연히 오늘날 이 땅의 민주주의와 연결된다. 분단 상황을 감안해 저자의 질문을 흉내내자면, 북한은 지금 몇 시인가? 그리고 한국은 지금 몇 시인가? 다시 한번 더 반복해보자. 위기는 바깥에 있는 게 아니라 “주인공들이 형성해온 기질 자체”에 있다. 필요한 건 조울증이 아니라 이 ‘기질’에 대한 깊은 시선이다. 동아시아 연구의 최고 권위자에게 주어지는 미국 하버드대 라이샤워강의에서 2001년 발표한 내용을 보충해 2006년 출간된 책의 번역본이다. 1만 7000원.

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

2012-12-22 19면