žĻėŽß§¬∑žě•žē†žĚł ŪēėŽ£® 43Ž™Ö ‚ÄėŪĖČŽ∂ą‚Äô žě•žē† žĄĪžĚłŽŹĄ ‚ÄėŽč®žąú ÍįÄž∂ú‚Äô ž≤ėŽ¶¨

ž†ēžč†žßÄž≤ī žě•žē†Ž•ľ žēďÍ≥† žěąŽćė žĚīŽ™®(46)žĒ®ŽäĒ 2003ŽÖĄ 3žõĒ Í≤ĹÍłį žĖĎž£ľžčúžĚė žßϞ󟞥ú žôłž∂úŪēú Ží§ Í∑ł ÍłłŽ°ú žā¨ŽĚľž°ĆŽč§. žĖīŽ†§žöī ŪėēŪéł ŪÉďžóź Ž≥Ďžõź Íįą žčúÍłįŽ•ľ ŽÜďž≥ź žě•žē†ŽďĪÍłČ ŪĆźž†ēžĚĄ ŽįõžßÄ Ž™ĽŪĖąžßÄŽßĆ žĚīžĒ®ŽäĒ žĖīŽ†łžĚĄ ŽēĆŽ∂ÄŪĄį ŽßźÍ≥ľ ŪĖČŽŹôžĚī ŽäźŽ¶¨Í≥† žßÄŽä•žĚī ŽāģžēėŽč§. žč†Í≥†Ž•ľ ŪĖąžßÄŽßĆ Í≤ĹžįįžĚÄ žĚīžĒ®žĚė žě•žē† ž†ēŽŹĄŽ•ľ ÍįźžēąŪēėžßÄ žēäžĚÄ žĪĄ žĄĪžĚłžĚīŽĚľŽäĒ žĚīžú†Ž°ú ‚ÄėŽč®žąú ÍįÄž∂ú‚ÄôŽ°ú ž≤ėŽ¶¨ŪĖąŽč§. žąėžā¨ÍįÄ žßÄžóįŽźėžěź žĚīžĒ®žĚė ÍįÄž°ĪžĚÄ žč§žĘÖÍįÄž°Ī Žč®ž≤īžóź ŽŹĄžõĞ̥ žöĒž≤≠ŪĖąžßÄŽßĆ ŪĖČŽį©žĚī Ž¨ėžóįŪēėŽč§. žĖīŽ®łŽčą ŽįēŽ™®(74)žĒ®ŽäĒ ‚ÄúžĶúÍ∑ľ ž†ĄŽā® žč†žēąÍĶįžóźžĄú ŽįúžÉĚŪēú ‚Äėžóľž†ĄŽÖłžėą žā¨ÍĪī‚Äôž≤ėŽüľ žēĄŽď§žĚī Í≥Ķžě•žĚīŽāė žóľž†Ąžóź ŽĀĆŽ†§ÍįĄ Í≤ÉžĚÄ žēĄŽčĆžßÄ Ūē≠žÉĀ Ž∂ąžēąŪēėŽč§‚ÄĚÍ≥† ŪėłžÜĆŪĖąŽč§.

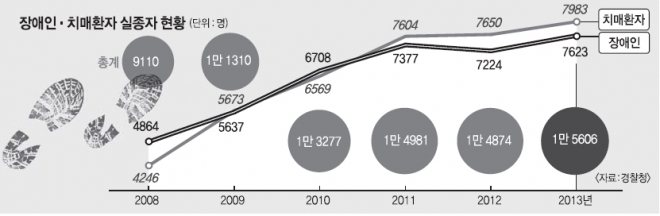

21žĚľ Í≤Ĺžįįž≤≠žóź ŽĒįŽ•īŽ©ī žßÄŽāúŪēī žč§žĘÖ ÍĪīžąėŽäĒ 3ŽßĆ 8695ÍĪī, ŪēėŽ£® ŪŹČÍ∑† 106Ž™ÖžĚī žā¨ŽĚľž°ĆŽč§. žĚī ÍįÄžöīŽćį žě•žē†žĚłÍ≥ľ žĻėŽß§ ŪôėžěźŽäĒ 1ŽßĆ 5606Ž™ÖžúľŽ°ú ŪēėŽ£® ŪŹČÍ∑† 43Ž™ÖÍľīžĚīŽč§. 2009ŽÖĄ(1ŽßĆ 1310Ž™Ö) žĚīŪõĄ 4ŽÖĄ ŽßĆžóź 38%ÍįÄ ŽäėžĖīŽā¨Žč§. ÍįôžĚÄ ÍłįÍįĄ ž†Ąž≤ī žč§žĘÖ ÍĪīžąėÍįÄ 3ŽßĆ 3142Ž™ÖžóźžĄú 3ŽßĆ 8695Ž™ÖžúľŽ°ú 17% ŽäėžĖīŽāú ž†źžĚĄ ÍįźžēąŪēėŽ©ī žě•žē†žĚł¬∑žĻėŽß§ ŪôėžěźžĚė žč§žĘÖ ž¶ĚÍįÄžĄłÍįÄ ŽĎźŽďúŽü¨žßĄ Í≤ɞ̥ žēĆ žąė žěąŽč§.

žā¨ŪöĆ ž∑®žēĹÍ≥ĄžłĶžĚė žč§žĘÖžĚÄ Žąąžóź ŽĚĄÍ≤Ć ŽäėžóąžßÄŽßĆ Í≤ĹžįįžĚė žīąÍłį ŽĆÄžĚĎžĚī ŽĮłŪĚ°Ūēú ŽćįŽč§ žąėžā¨ žĚėžßÄŽŹĄ žēĹŪēī žě•ÍłįŪôĒŽźėŽäĒ Í≤ĹžöįÍįÄ ŽßéŽč§ŽäĒ žßÄž†ĀžĚī Žāėžė§Í≥† žěąŽč§. ‚Äėžč§žĘÖžēĄŽŹô ŽďĪžĚė Ž≥īŪėł ŽįŹ žßÄžõźžóź ÍīÄŪēú Ž≤ēŽ•†‚ÄôžĚī žßÄŽāúŪēī 6žõĒ Íįúž†ēŽźėŽ©īžĄú žč§žĘÖžēĄŽŹô ŽĆÄžÉĀžĚī ‚Äė14žĄł ŽĮłŽßĆ žēĄŽŹôÍ≥ľ žßÄž†Ā¬∑žěźŪŹźžĄĪ¬∑ž†ēžč†žě•žē†žĚł‚ÄôžóźžĄú ‚Äė18žĄł ŽĮłŽßĆ žēĄŽŹô‚ÄôžúľŽ°ú ŪôēŽĆÄŽźėÍ≥† ‚ÄėžĻėŽß§ Ūôėžěź‚ÄôÍįÄ ž∂ĒÍįÄŽźźžßÄŽßĆ ž†ĄŽ¨ł žĚłŽ†• Ž∂Äž°ĪÍ≥ľ ŽčīŽčĻÍłįÍīÄžĚė Í≥Ķž°įÍįÄ ŽĮłŪĚ°Ūēú ŪÉďžóź žč§žĘÖ žąėžā¨žóź žßĄž†ĄžĚī žó܎觎äĒ Í≤ÉžĚīŽč§.

žĚīžĒ®žĚė žā¨Ž°Äž≤ėŽüľ žč§žĘ̥֞ Žč®žąú ÍįÄž∂úŽ°ú ŪĆźŽč®ŪēėÍ≥† ž†ĀÍ∑Ļž†ĀžĚł žąėžÉČžóź ŽāėžĄúžßÄ žēäÍĪįŽāė žė§ŽěėŽźú žā¨ÍĪīŽ≥īŽč§ŽäĒ žÉąŽ°ú ž†ĎžąėŽźú žā¨ÍĪī žúĄž£ľŽ°ú žąėžā¨ŪēėŽäĒ Žćį ŽĆÄŪēī žč§žĘÖžěź ÍįÄž°ĪžĚė žõźžĄĪžĚī ŽÜíŽč§. žĄúÍłįžõź žč§žĘÖžēĄŽŹôžįĺÍłįŪėĎŪöĆ ŪöĆžě•žĚÄ ‚ÄúÍ≤ĹžįįžĚī Ažā¨ÍĪīžĚĄ žąėžā¨ŪēėÍ≥† žěąŽäĒ ŽŹĄž§Ďžóź Bžā¨ÍĪīžĚī ŽįúžÉĚŪēėŽ©ī Í∑łž™ĹžúľŽ°ú žĚłŽ†•žĚī Ūą¨žěÖŽźėÍ≥† žěąŽč§‚ÄĚŽ©īžĄú ‚ÄúÍ≤ĹžįįžĚī žč§žĘ֞쟎吏̥ žįĺžßÄ žēäžúľŽ©ī ÍįÄž°ĪŽď§žĚī ŽįúŪíąžĚĄ Žď§žó¨ žįĺÍĪįŽāė ŪėĻžĚÄ žěźžóįžä§ŽüĹÍ≤Ć žěäŪ칎äĒ žÉĀŪô©‚ÄĚžĚīŽĚľÍ≥† žßÄž†ĀŪĖąŽč§.

ŪäĻŪěą žč§žĘÖ žā¨ÍĪīžĚÄ ŽįúžÉĚ ŽčĻžčú Ž≤Ēž£Ąžóź žóįŽ£®ŽźźžĚĄ ÍįÄŽä•žĄĪžĚī žěąÍłį ŽēĆŽ¨łžóź ŽįúžÉĚ žõźžĚłžĚĄ ž†ēŪôēŪěą žßĄŽč®ŪēėÍ≥† žąėžā¨ Žį©ŪĖ•žĚĄ Í≤įž†ēŪē† žąė žěąŽäĒ ž†ĄŽ¨łÍįÄÍįÄ ŪēĄžöĒŪēėŽč§. Í∑łŽü¨Žāė žě¶žĚÄ žĚłžā¨žĚīŽŹôžúľŽ°ú žĚľžĄ† Í≤ĹžįįžĚė ž†ĄŽ¨łžĄĪžĚī ŽĖ®žĖīžßÄŽäĒ ŽćįŽč§ žßĄŪĖČ ž§ĎžĚł žąėžā¨žĚė Žß•žĚī ŽĀäÍłįŽäĒ ž†źŽŹĄ Ž¨łž†úŽč§. žĄúžöłžĚė Ūēú žč§žĘÖžąėžā¨ŪĆÄ žąėžā¨ÍīÄžĚÄ ‚ÄúŪėĄžě¨ žč§žĘÖ žąėžā¨ŽäĒ ŽĄąŽ¨ī ž£ľŽ®ĻÍĶ¨ÍĶ¨žčĚ‚ÄĚžĚīŽĚľŽ©īžĄú ‚Äúžąėžā¨ÍīÄ Ūēú Ž™ÖžĚī Ūēú žā¨ÍĪīžĚĄ ŽčīŽčĻŪēėÍ≥† žěąŽäĒŽćį žĶúžÜĆŪēú 2žĚł 1ž°į žčúžä§ŪÖúžĚĄ ÍįĖž∂ú žąė žěąŽŹĄŽ°Ě žĚłŽ†•žĚĄ Ūôēž∂©Ūēīžēľ ŪēúŽč§‚ÄĚÍ≥† žßÄž†ĀŪĖąŽč§.

žč§žĘÖÍįÄž°Ī Žč®ž≤īŽď§žĚÄ žč§žĘÖ žóÖŽ¨īŽ•ľ ŽčīŽčĻŪēėŽäĒ Í≤Ĺžįįž≤≠ ‚Äėžč§žĘÖžēĄŽŹôžįĺÍłįžĄľŪĄį‚ÄôžôÄ Ž≥īÍĪīŽ≥ĶžßÄŽ∂Ä žāįŪēė ‚Äėžč§žĘÖžēĄŽŹôž†ĄŽ¨łÍłįÍīÄ‚ÄôžĚĄ ŪÜĶŪē©¬∑žöīžėĀŪēīžēľ žě•Íłį žč§žĘÖžěźžóź ŽĆÄŪēú Ūö®žú®ž†ĀžĚł žąėžā¨ÍįÄ žĚīŽ§Ąžßą žąė žěąŽč§Í≥† žě̥֞ Ž™®žĚÄŽč§. Žāėž£ľŽīČ ž†ĄÍĶ≠ŽĮłžēĄ¬∑žč§žĘÖÍįÄž°ĪžįĺÍłį žčúŽĮľŽ™®žěĄ ŪöĆžě•žĚÄ ‚ÄúŽĮľÍīÄ ž†ĄŽ¨łÍįÄŽ°ú ÍĶ¨žĄĪŽźú ‚Äėžč§žĘÖžěźžįĺÍłįžĘÖŪē©žĄľŪĄį‚ÄôŽ•ľ žĄ§žĻėŪēėÍ≥† ž†ĄŽčīŪĆÄžĚī 18žĄł ŽĮłŽßĆžĚė žēĄŽŹô, ž†ēžč†žßÄž≤ī žě•žē†žĚł, žĻėŽß§ Ūôėžěź, žĄĪžĚł žč§žĘÖ¬∑ÍįÄž∂ú ŽďĪžóź ŽĆÄŪēú žąėžā¨Ž•ľ ŽāėŽąĄžĖī Ūēīžēľ ŪēúŽč§‚ÄĚÍ≥† ž£ľžě•ŪĖąŽč§.

žĚīžõÖŪėĀ ÍĪīÍĶ≠ŽĆÄ Í≤ĹžįįŪēôÍ≥ľ ÍĶźžąėŽŹĄ ‚Äúžč§žĘÖ žąėžā¨ÍįÄ Í≤ĹžįįžĚė žöįžĄ†žąúžúĄÍįÄ žēĄŽčĆ ŪÉďžóź žā¨ŪöĆž†ĀžúľŽ°ú ÍīĞ訞Ěī Í≥†ž°įŽźú žā¨ÍĪīžóź ŪēúŪēī žĚľžčúž†ĀžúľŽ°ú žĚłŽ†•žĚī ž¶ĚžõźŽźúŽč§‚ÄĚŽ©īžĄú ‚Äúž†ĄŽ¨ł žąėžā¨ÍīĞ̥ ÍįĖž∂ė ŽŹÖŽ¶Ĺž†ĀžĚł ÍłįÍīĞ̥ žĄ§Ž¶ĹŪēīžēľ žąėŽįē Í≤ČŪē•ÍłįžčĚ žąėžā¨Ž•ľ Žį©žßÄŪē† žąė žěąžĚĄ Í≤É‚ÄĚžĚīŽĚľÍ≥† žĄ§Ž™ÖŪĖąŽč§.

ž°įŲ̄žĄ† Íłįžěź hsncho@seoul.co.kr

2014-02-22 8Ž©ī

Copyright ‚ďí žĄúžöłžč†Ž¨ł All rights reserved. Ž¨īŽč® ž†Ąžě¨-žě¨ŽįįŪŹ¨, AI ŪēôžäĶ ŽįŹ Ūôúžö© ÍłąžßÄ