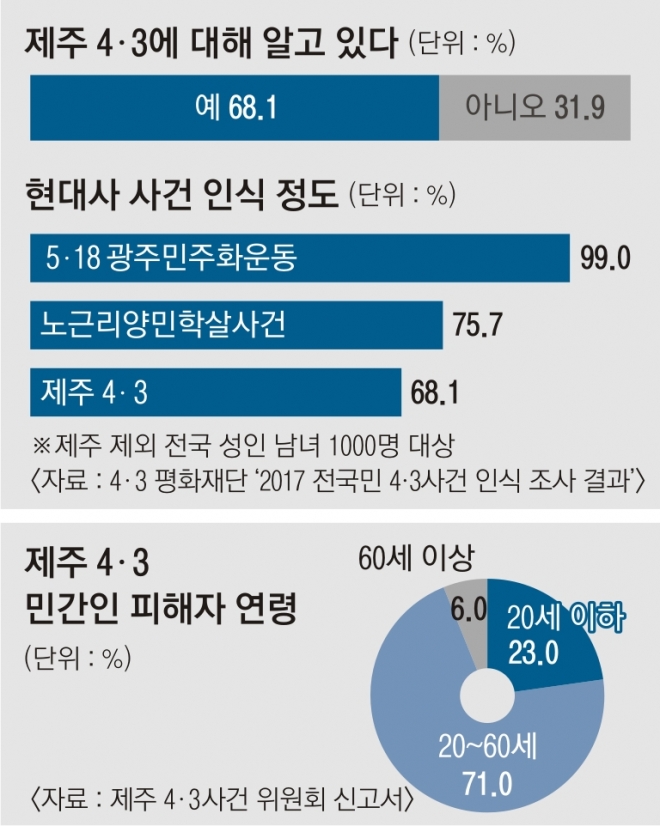

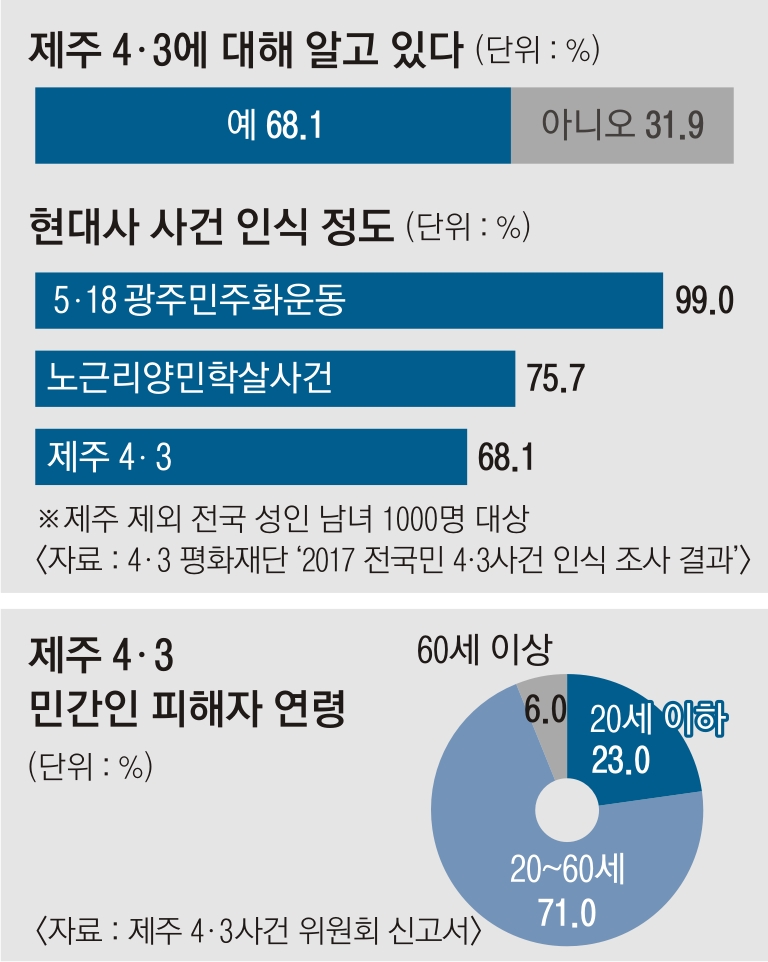

들어봤지만 잘 모르는 ‘제주 4·3’ Q&A

Q. ‘제주4·3’은 왜 이름이 없을까

A. ‘제주4·3’에는 아직 공식 명칭이 없다. ‘제주4·3 사건’으로 흔히 불리지만 시민사회와 학계에선 이를 ‘사건’으로 볼지, ‘항쟁’으로 볼지, 또는 ‘혁명’으로 볼지 의견이 분분하다. 항쟁 또는 혁명이라고 불러야 한다는 쪽에서는 당시 시위대가 미 군정과 서북청년회의 횡포, 남한만의 단독선거로 인한 분단에 반대했다는 점을 근거로 든다. 반면, 미군의 발포 사건 이후 남로당 제주도당의 활동으로 이 사태가 커졌다는 지점에선 이념 논쟁이 불거진다. 가해자처럼 보이는 경찰·군인의 가족도 여럿 죽거나 다쳤기에 상황이 더욱 복잡하다. 이에 전문가들은 4·3특별법을 통해 모든 조사가 마무리된 뒤 최종적으로 이름을 붙이자는 데 대부분 동의했다.

Q. 피해자들이 왜 외국에도 있을까

A. 일제강점기에 일본에서 강제노역, 유학, 항일 운동, 막일 등을 하던 6만여명의 제주도민은 해방 이후 제주로 귀환했다. 그러나 4·3은 갓 돌아온 이들을 다시 고향 밖으로 뛰쳐나가게 했다. 무장대와 토벌대 간 무력 충돌과 토벌대의 진압을 피해 수많은 도민들이 산이나 굴 등으로 피신했다. 해방 뒤 고국으로 돌아왔던 주민들은 학살극을 피해 일본으로 되돌아가는 상황이 발생했다. 끝까지 한국에 오지 못하고 타국에서 사망한 사람도 많다.

Q. 미국에 책임을 묻는 이유는

A. 4·3의 발단이 된 경찰 발포 사건은 미 군정기인 1947년 3·1절 행사에서 일어났다. 당시 미군 문건에는 미 군정이 4·3 초기부터 강경 진압을 고수했다는 여러 증거가 남아 있다. 1948년에는 브라운 대령이 군경 토벌대 최고지휘관으로 파견돼 제주를 싹쓸이식으로 진압하는 ‘평정 작전’을 주도했다. 이듬해엔 주한미군사고문단 단장인 로버츠 준장에게 지휘권이 넘어가 군경토벌대의 ‘초토화 작전’을 격려했다는 기록도 있다.

Q. 피해가 얼마나 컸나

A. 지난해 말 기준 정부가 인정한 민간인 피해자는 1만 4363명으로 집계됐다. 사망자는 1만 4256명이다. ‘제주4·3사건위원회 신고서’에 따르면 피해자 중 20세 이하 아동·청소년이 23%였다. 60세 이상 고령 피해자는 6%였다. 통계에 잡히지 않는 희생자까지 합하면 피해 규모는 3만~9만명일 것으로 예측된다.

이하영 기자 hiyoung@seoul.co.kr

2019-04-03 2면