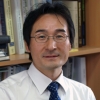

강수돌 고려대 경영학부 교수

1997년 말에서 1998년 초에 이르기까지 이른바 ‘금 모으기 운동’의 일환으로 수많은 국민들이 장롱 속 결혼반지나 금목걸이, 아기 돌 반지 등을 기꺼이 내다 팔았던 이유가 무엇일까. 그것은 결코 지금처럼 재벌 독식의 불평등 경제를 만들기 위해서가 아니지 않았을까.

한편, 연간 보수 5억원이 넘는 등기임원 중 여성은 전체의 1.9%인 13명에 불과했다. 그나마 월급쟁이 출신으로 임원이 된 1명을 제외한 나머지 12명은 모두 총수 자녀이거나 오너가(家) 출신이다. 굳이 ‘유리천정’ 이론(여성들이 조직 내 승진을 하는 데는 보이지 않는 한계선이 있다는 이론)을 들지 않더라도, 한국 사회에서 여성들이 얼마나 고군분투하는지 알 수 있다.

2013년 1년 동안 무려 100억원대의 보수를 받은 이는 6명이나 됐는데, 그중 1~3위는 최태원 SK그룹 회장(301억 600만원), 정몽구 현대차그룹 회장(140억원), 김승연 한화그룹 회장(131억 2000만원)이었다. 흥미롭게도 최 회장은 2003년 SK글로벌 분식회계로 항소심에서 징역 3년, 집행유예 5년이 선고돼 풀려났음에도, 10년 만에 다시 회사 돈 수백억원을 빼돌린 혐의로 법정 구속돼 1년 넘게 갇혀 있다. 그렇게 회사 경영에 별 기여한 바도 없는데 작년에 무려 300억원 이상 받았다. 현대차 정 회장은 비자금을 조성하고 회사 돈을 빼돌려 계열사에 손실을 입힌 혐의로 2006년에 구속돼 2007년 항소심에서 징역 3년, 집행유예 5년의 판결을 받고 풀려났다. 그런데 현대차는 작년 당기순이익만 해도 14조원인데도, 2010년 7월에 대법원이 “사내 하청은 불법파견이므로 2년 이상 근무자를 정규직으로 간주한다”는 판결을 성실히 이행하지 않았다. 그런 상황에서 정 회장은 140억원을 받았다. 또한 김 회장은 부실 계열사를 부당 지원한 혐의로 작년에 구속됐다가 지난 2월에야 풀려났는데(징역 3년, 집행유예 5년), 급여 200억원을 회사에 반납하고도 연봉 총액 3위를 기록했다.

고액 연봉의 공개는 투명사회 실천의 인상을 주지만, 보통사람들에겐 위화감이나 좌절감을 안겨다 준다. 고액 연봉을 공개하지 말자는 이야기가 아니라, 시간이 걸리더라도 보다 평등한 사회를 만들어가는 것이 바른길이란 얘기다. 해마다 조금씩이라도 불평등이 줄어든다면 그나마 사람들은 사회 변화에 대한 신뢰를 갖게 될 것이다.

몇 가지 아이디어가 있다. 첫째로, 스페인의 몬드라곤 협동조합은 최고 연봉과 최저 연봉의 격차를 7배 정도로 잡았다. 둘째, 스위스는 10만명 이상의 청원으로 CEO 임금을 노동자 최저임금의 12배 이하로 묶어두자는 ‘1:12 법안’을 국민투표에 부치기도 했다. 셋째, 프랑스와 아일랜드에서는 2008년 금융위기 이후 공기업과 공공금융기관의 CEO 보수 상한선을 제한하는 규정을 마련했다. 넷째, 김병섭 서울대 행정대학원 교수가 성인 2만여명을 대상으로 ‘대기업 사장의 월급은 가장 말단 직원의 몇 배 정도면 적절한가’라는 설문조사(1050명 대상)를 통해 ‘1:12.14’가 적정하다는 결과를 얻었다.

물론 양적인 평등보다 중요한 것이 질적인 건강성, 즉 지속 가능성이긴 하다. 그러나 지금처럼 갈수록 세상이 불평등해진다면 개인의 건강은 물론 사회 건강은 회복 불가능하게 손상될 것이다. 더 이상 미루거나 모른 척해선 안 될 까닭이다.

2014-04-18 30면

![“연예인보다 예뻤다”는 살인마…친엄마 눈까지 찔렀다 [사건파일]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2024/06/10/SSC_20240610125203_N2.jpg)