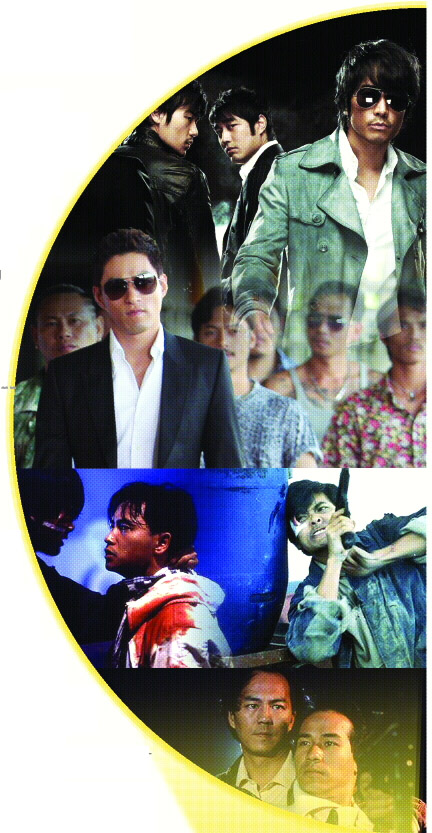

‘영웅본색’ 리메이크 최대 화제영화 ‘무적자’

올해 추석 연휴 극장가의 화제작은 단연 액션 블록버스터 ‘무적자(無敵者)’다. 한류 스타 송승헌을 비롯해 주진모, 김강우, 조한선 등 잘생긴 배우들이 나오기 때문은 아니다. 원작이 홍콩 누아르의 전설 ‘영웅본색’(1986)이기 때문이다. 1980년대 중반 성냥개비, 선글라스, 바바리 코트 신드롬을 일으키며 홍콩 영화의 인기에 불을 댕겼던 그 작품이다. 여러 흥행 요소가 엿보인다. 원작의 후광을 입어 30~40대 남성 관객들의 향수를 자극하는 것은 물론, 꽃미남 배우들이 대거 등장해 국내 여성 관객, 나아가 일본 중국 등 아시아 시장까지 공략할 가능성은 충분하다. 제목처럼 승부를 겨룰 만한 작품이 없을 정도로 극장가를 장악하게 될지, 아니면 소문난 잔치로 막을 내릴지 결과가 주목된다. 124분. 15세 이상 관람가. 16일 개봉.

국내에서 일었던 영웅본색 신드롬도 또 하나의 신화다. 1987년 5월 서울 변두리의 한 개봉관에서 간판을 내걸었으나 큰 호응을 얻지 못했다. 하지만 이후 재개봉관을 떠돌며 입소문이 났고 비디오 시장에서 빅뱅을 일으켰다.

티룽(狄龍), 장궈룽(張國榮), 저우룬파(周潤發), 리치헝(李子雄)이 빚어낸 의리, 음모와 배신, 복수의 이야기는 잔인한 액션을 우아하고 아름다운 영상미로 녹여낸 우위썬(吳宇森) 감독의 연출력과 맞물려 영화 팬들의 시선을 사로잡은 것. “강호의 의리가 땅에 떨어졌다.”는 다소 유치한 대사는 남자들의 로망이 됐다.

송해성 감독의 ‘무적자’는 신화의 그림자 안에서 맴돈다. 각각 티룽과 저우룬파의 캐릭터를 이어받은 김혁(주진모)과 이영춘(송승헌)은 북한 특수부대 출신 탈북자로 친형제보다 더 친형제 같은 사이라는 설정이 새롭다. 여기에 김철(김강우)이 친형 김혁을 원수처럼 대하는 까닭은 탈북 과정에서 어머니가 숨진 게 형 탓이라는 생각에서 비롯된다.

이처럼 몇 가지 설정이 달라지고 조연 캐릭터를 일부 추가하고 빼버린 점을 제외하면 ‘무적자’는 원작의 명장면들을 그대로 재현해 배치한다. 그 유명한 모터보트 유턴 장면에서 저우룬파는 바주카포를 쐈으나, 송승헌은 유탄발사기를 사용하는 정도다. 분위기는 세련되게 빌려왔으나 ‘무적자’만의 아우라를 뿜어내지 못하는 점은 큰 아쉬움으로 남는다.

원작과 리메이크작의 가장 큰 차이점은 리듬이다. 원작이 남자들의 의리를 부각시키는 것 못지않게 안무와 같은 액션 장면에 공을 들이며 속도감을 느끼게 했다면 리메이크작은 액션보다 남성 멜로 분위기 일색이라 상당히 느리다.

예를 들자면 이렇다. ‘영웅본색2’(1987)의 장면 가운데 하나다. 적의 아지트에 침투했다가 부상을 당한 채 빠져나온 장궈룽이 전화박스 안에서 아내와 통화를 하며 숨져간다. 갓 태어난 아이와 이야기를 나누고 싶다는 소망을 이루지 못한 채 눈을 감는다. 영웅본색 시리즈 가운데 가장 가슴 아픈 장면이다.

‘무적자’는 이 장면에서 느낄 수 있는 정서를 영화 내내 유지하는 데 힘을 쏟는다. 그래서인지 ‘무적자’는 1편 주제가 ‘당연정’(當年情)이 아니라 장궈룽이 죽는 장면에 깔리는 2편 주제가 ‘분향미래일자’(奔向未來日子)의 멜로디를 가져와 주진모와 송승헌이 서글픈 만남을 갖는 장면에서 들려준다.

홍지민기자

icarus@seoul.co.kr

2010-09-17 30면

![전쟁·기후변화… 공멸해 가는 인류 깨우다[OTT 언박싱]](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/02/16/SSC_20240216012138_N.jpg)