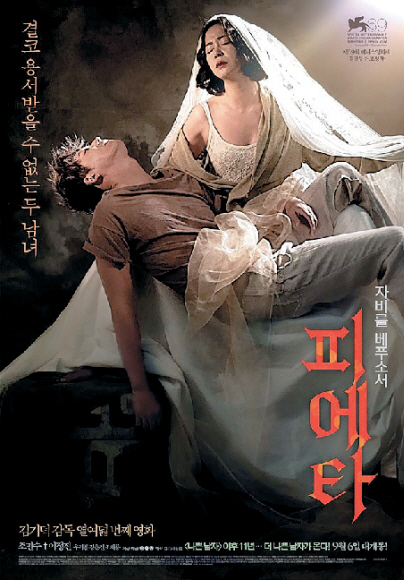

영화평론가 이용철이 본 ‘피에타’

김기덕의 18번째 작품 ‘피에타’는 전형적인 김기덕 표 영화다. 그의 영화를 처음 보는 관객에게 ‘이것이 김기덕 영화’라고 추천해도 될 만한 작품임이 분명하다. 그간 김기덕 영화를 각별히 대해 온 베니스영화제 측도 ‘피에타’에 찍힌 감독 고유의 인장(印章)에 후한 평가를 내린 듯하다. 하지만 줄곧 보아온 사람에게 ‘피에타’가 최고의 작품이라고 말할 수 있을까. 망설일 수밖에 없다.

영화 ‘피에타’

나흘 간격을 두고 본 두 영화 - 김기덕의 ‘피에타’와 오멸의 ‘이어도’에는 상실의 고통을 겪은 어머니가 주인공으로 나온다. ‘이어도’는 대사를 제거한 영화다. 음악은 끊임없이 반복되고, 아기 엄마는 외딴섬에서 일상의 삶을 영위한다. 대체 무엇에 관한 영화일까, 질문을 던질 즈음 영화는 예상치 못한 역사적 비극을 전한다. 그 역사를 아는 사람은 분노해야 한다. 하지만 ‘이어도’는 여인이 품었을 슬픔으로 안내한다. 폭력적인 상황에 눈이 뒤집혀야 함에도, 먼저 한 일은 삶이라는 희망을 잃어버린 여인 곁에 앉는다. 그게 우선이었기 때문이다.

‘피에타’의 어머니가 느꼈을 슬픔 또한 역사적으로 읽힌다. 두 영화는 해방 이후 온갖 이유로 죽어간 수많은 아들에게 바치는 위령 의식처럼 보인다. 아이의 죽음으로 살아가야 할 이유를 빼앗긴 두 어머니의 노래이기도 하다. ‘피에타’의 어머니가 느꼈을 슬픔과 분노는 인간이라면 짐작할 수 있다. 그녀의 행동을 삐딱한 시선으로 바라볼 마음도 없다. 문제는 ‘피에타’가 어머니(와 남자)의 슬픔에 대해 취하는 태도다. 그녀(와 그)의 슬픔에 다가서도록 하는 대신 그녀(와 그)의 행동을 기겁하며 바라보게 한다. 김기덕 영화의 폭력성에 대한 해묵은 논쟁을 끄집어내려는 건 아니다. 다만 그가 슬픔을 폭력의 도구로 삼는 방식에 동조할 수는 없다.

일례로 인간이 인간의 다리를 부수는 건 아주 폭력적 행동이다. 무시무시하게도, 김기덕은 그 장면에서 별도 작업을 통해 사운드를 극대화한다. 폭력적 이미지와 사운드와 상상이 주는 고통쯤은 아무것도 아닌 양 군다. 하지만 관객이 피해자의 고통에 이를 악물어야 하는 이유란 무엇인가. 이러한 태도의 누적은 극악한 엔딩으로 마무리된다. 한 인간의 속죄 의식이 다른 인간에게 끝내 잊지 못할 트라우마로 작용할 것이라는 걸 ‘피에타’는 짐짓 모른 척하며 끝난다. 강렬하고 찬란한 이미지를 창조하려면 부차적 인물의 경악(驚愕) 정도는 묻혀도 된다고 말한다. 두 인물의 비극에 치를 떨기를 원했다면 ‘피에타’는 성공적이다. 그러나 나는 두 남녀의 슬픔을 보듬고 싶었다. 비록 그런 태도가 위선적이라 여겨질지라도.

2012-09-10 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지