“예술의 경계 탐색한 미학책 읽는 느낌”

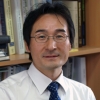

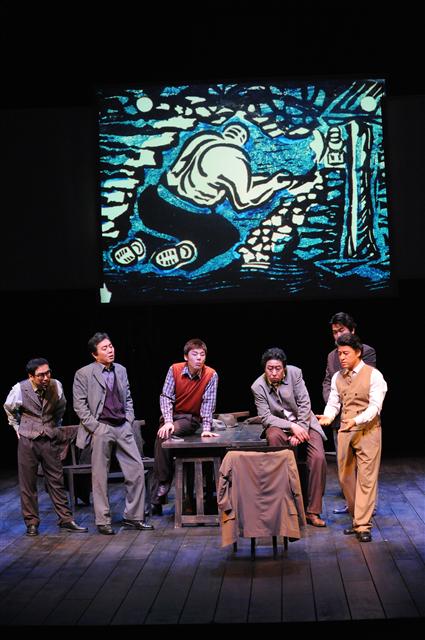

이달 30일까지 서울 명동예술극장에 오르는 연극 ‘광부화가들’. 좁게 보자면 예술 교육엔 그만이다. 어떤 그림이 좋은 그림인지, 광부들 스스로 찾아나가는 과정을 담고 있어서다. 크게 보자면 노동계급의 자율성에 대한 작가 리 홀의 깊은 애정이 배어 있다. 이택광(42) 경희대 영미문화과 교수와 공연을 보고 얘기를 나눴다. 이 교수는 영국 셰필드대에서 문화연구로 박사학위를 따고 돌아온 뒤 대중문화 전반에 관해 거침없는 ‘입담’을 쏟아내는 평론가다. ‘근대 그림 속을 거닐다’ 등의 책을 통해 서양회화에 대한 새로운 시각을 제시하기도 했다.

명동예술극장 제공

연극 ‘광부화가들’ 속의 광부들이 동료 광부의 판화 작품(뒤쪽 슬라이드 영상)을 놓고 열띤 토론을 벌이고 있다. 라이언(오른쪽) 선생은 광부의 우람한 어깨 근육을 예술적 성취로 치켜올리지만, 광부들은 좁은 갱도에 들어가기 위해서는 어깨가 좁아야 한다며, 머리를 나중에 만들다 보니 상대적으로 머리가 작아진 것뿐이라고 반박한다.

명동예술극장 제공

명동예술극장 제공

→연극 마지막에 광부들이 선언하는 ‘사람을 위한 예술(art for people)’은 ‘인민을 위한 예술’이 정확한 번역 아닐까요.

-민감한 문제라 부드럽게 한 것 같습니다. 19세기 영국 사상가 존 러스킨(1819~1900)은 이미 예술을 통한 인간의 감화를 주장합니다. 그런 전체적인 흐름을 봤으면 합니다. 우리는 사회주의 하면 곧장 소련을 떠올리지만 영국에서는 흐름이 다양합니다. 기독교 사회주의라는 것도 있지요. 가령 19세기 영국 북부 탄광 지역에서 번성했던 감리교는 지역 노동자를 위한 사업을 대대적으로 벌입니다. 노동운동 하면 좌파 취급이나 하고, 개별 목사나 교회의 영광에 매몰돼 대를 이어 부를 세습하는 우리 교회에서는 상상조차 하기 어려운 모습이지요. 영국에서는 페이비언 사회주의처럼 굳이 마르크스가 아니어도 되는, 그런 사회주의 전통이 있었다는 점을 알아야 합니다.

→그런 맥락을 모르면 연극 막바지에 노동자 계급의 승리를 예언하는 대목은 뜬금없을 수 있겠다는 생각도 듭니다. 영국의 정치적 흐름은 어땠습니까.

-애싱턴그룹이 결성되는 1930년대는 노동당이 제도권 정당으로 발돋움했던 시기입니다. 노동당이 완전히 뿌리를 내리는 것은 2차대전 뒤지요. 당시 영국에서는 50만명이 가입한 독서그룹이 조직됩니다. ‘좌파 독서그룹(leftist reading group)’이란 건데, 단순하게 말하자면 의식화 교육인 셈이죠. 이를 발판으로 전후 30여년간에 걸친 노동당 시대가 열립니다. 승리 선언은 이를 상징하는 걸로 보입니다. 이후 1980년대 대처리즘이 몰아쳤고, 1995년에는 노동당마저 신노동당 선언(토니 블레어·고든 브라운 전·현 총리가 영국판 40대 기수론을 내세우면서 이끈 운동)을 통해 공동생산·공동분배라는 사회주의 원칙을 폐기합니다. 연극 마지막에 이 문제가 자막으로 처리되는 것은 작가 리 홀의 비판적인 관점이 반영된 듯합니다. 한마디로 너희들은 과거 노동당의 전통을 제대로 계승한 게 아니라는 것이지요.

문화평론가 이택광

-영국에서 그 정도 표현은 보편적입니다. 우리나라에서 연극은 지적인 장르이지만, 영국에서는 노동자 서민을 위한 장르입니다. 그래서 우리로 치자면 학예발표회하듯 만드는 연극이 엄청 많습니다. 극중에서 라이언 선생이 처음 강의할 때 르네상스 작품에 대해 “교회 돈을 받아 이교도인 그리스 신들을 그렸다.”고 소개해요. 참 상징적인 말인데, 우리는 되레 그렇게 못하고 있다는 점을 되돌아봐야 합니다.

→광부화가들이 부자의 후원 제안을 물리치고 광부로 남기로 결정하는 대목이 인상적입니다.

-맞습니다. 광부들이 예술을 알아가는 것이 연극의 한 축이라면, 예술을 사랑하고 아낀다는 자들의 위선을 대비시키는 것도 연극의 또 다른 축입니다. 넘쳐나는 돈으로 후원을 약속했던 미스 서덜랜드가 나중에는 도자기로 취미가 바뀌었다고 말하지요? 또 가장 좋아했던 올리버의 작품을 나중에는 혹평합니다. 광부들을 가르쳤던 라이언 선생도 애싱턴그룹의 명성 덕에 학계에서 자리잡지만 결국 갈라섭니다. 같이 시작했으나 달리 갈 수밖에 없는, 노동자계급은 스스로의 힘으로 서야 한다는 점을 명확히 합니다.

→얘기가 정치적이라 몹시 무겁네요.

-전형적인 영국식 코미디입니다. 정치적 색채가 있지만, 심각하게 여기기보다 꼬리에 꼬리를 무는 말장난을 즐겼으면 합니다.

→예술은 정말 아무나 할 수 있는 겁니까.

-프랑스 철학자 자크 랑시에르가 19세기 잡지에 투고된 한 노동자의 글을 보고 이런 얘기를 합니다. 이 사람은 스스로 방을 만들었는데 방안에 가만히 앉아 있다 보니 아름답다는 걸 느꼈다는 겁니다. 예술이란 특별한 이들이 만들고 특별한 이들이 즐기는 게 아니라 관조적 거리를 확보해 미학적 쾌감을 느낀다면, 일상의 누구라도 가능하다는 거죠. 우리에겐 상징주의 시인으로만 각인된 보들레르 역시 우리의 일상도 고전(classic)이 될 수 있다고 주장한 사람입니다. 그게 그림으로 옮아온 게 인상파입니다. 거창한 영웅이나 신화 속 인물 대신 우리 주변의 일상을 있는 그대로 그려내 보자는 것, 그게 바로 인상파의 작업입니다. 바로 지금 현재를 포착해 내자는 근대 리얼리즘적 사고방식이지요. 덕분에 이 연극은 연극적인 맛뿐 아니라 근사한 미학책 한 권을 읽은 듯한 기쁨을 주네요.

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

2010-05-07 19면

![“연예인보다 예뻤다”는 살인마…친엄마 눈까지 찔렀다 [사건파일]](https://img.seoul.co.kr/img/upload/2024/06/10/SSC_20240610125203_N2.jpg)